デジタルカメラが搭載しているイメージセンサーのサイズは数種類あります。

本稿では、イメージセンサーのサイズで差が出る画像の描写力、再現力、画質を比較し、その違いについて解説しています。

デジタルカメラのイメージセンサーは、サイズが大きいほど画像の描写力、再現力、画質は高くなります。

よく画素数の多さが画質を決めるかのように誤解されますが、実はそうではありません。

理由は、イメージセンサーのサイズが大きいほど物理的に受光できる面積が増えるためです。

画素数が増えても取り込める光の量は増えません。

光は画像を生成する情報源です。

取り込む光の量が多いほど、豊富な画像の色調情報、「階調」を記録できます。

そのため、被写体の描写力、再現力、画質が高くなるわけです。

また、豊富な色調情報、「階調」は、撮影後の色調補正、画像編集で幅の広い調整を可能にします。

本稿では、<35mmフルサイズ>と<APS-Cサイズ>のイメージセンサーを搭載したカメラで撮影した画像を比較しています。

さらに、デジタルカメラを選ぶときに悩むイメージセンサーのサイズを決める目安やメーカーを選ぶポイントについても触れています。

デジタルカメラの購入に興味のある方、迷われている方、検討されている方の一助になればと思います。

デジカメ|イメージセンサーの大小の違いは再現力と画質の差。その実例と解説

イメージセンサーのサイズの違いは、画像の再現力と画質の差になります。

その理由は、大きなイメージセンサーを搭載したデジタルカメラは、物理的により多くの光を取り込めるため豊富な色調情報を記録することが可能だからです。

豊富な色調情報を記録し保持している画像ほど、必然と再現力、画質のクオリティーは高くなります。

したがって、イメージセンサーが大きいほど画像の再現力、画質のクオリティーは高くなるわけです。

画像の再現力と画質のクオリティーは、カメラが搭載しているイメージセンサーのサイズが重要な決め手となります。

階調とは

「階調」とは、濃淡・明暗の変化、段階のことです。

被写体の色調は、濃淡・明暗の変化である「階調」で再現されています。

イメージセンサーが取り込める光、色調情報の量が豊富なほど記録される「階調」が豊富になるので、撮った被写体をより繊細で緻密な再現に仕上げることが可能になります。

ですので、大きなイメージセンサーが記録する画像は、再現力の高い色調を実現できるのです。

色調の再現力、描写力、臨場感、立体感など、クオリティーにこだわる方は、もっとも押さえておきたいポイントです。

下記の画像(グレースケールといいます。)は、白黒で現した「階調」を現しています。

被写体のすべての色調は、このように濃淡・明暗の変化、「階調」で再現されています。

「階調」の再現によって、被写体の形やテクスチャー、表情や様子が目視で認識できるわけです。

グレースケールの解説

上記画像、グレースケールについて簡単に解説します。

右の白(淡)から左にいくほど段々に黒(濃)く変化しています。

そして、上下2段になっています。

上の段は、左右に濃淡・明暗の変化が段階、ステップになっています。

下の段は、左右に濃淡・明暗の変化が連続調、グラデーションになっています。

豊富な階調になるほど、上の段の段階、ステップのような急激な変化から下の段のような連続調、グラデーションのような滑らかな変化を再現できます。

階調の不足でよく見られる例は、白っぽい箇所、ハイライト、明部の飛びが原因でフラットになる現象や黒っぽい箇所、シャドー、暗部のつぶれが原因でフラットになる現象です。

例えば、白い雲のもくもく感や水の流れの表情、カメラの濃い黒の立体感、テクスチャーなどです。

そして、階調が不足している画像は色調補正や画像編集の早い段階で階調の変化が破綻しやすくなります。

つまり、急激に階調が変化してしまうトーンジャンプという現象が起こりやすくなります。

また、階調の不足は粒子感やザラつきが目立ってくるなど画質を悪化させる原因にもなります。

そのため、色調再現の幅は狭くなってしまいます。

※ トーンジャンプとは、階調が滑らかに変化するのではなくステップ状に急激に変化してしまう現象のことです。

<35mmフルサイズ>と<APS-Cサイズ>のカメラで撮影した画像の比較と解説

<35mmフルサイズ>と<APS-Cサイズ>のカメラで撮影した画像を比較し解説します。

この2つのイメージセンサーのサイズは、一般のカメラでは1番目と2番目に大きなサイズですので、小さな画面では極端な差にはなりづらいです。

しかし、大型化、高解像化が進む画面、モニターや大きめのプリントでは、顕著な差となって現れてきます。

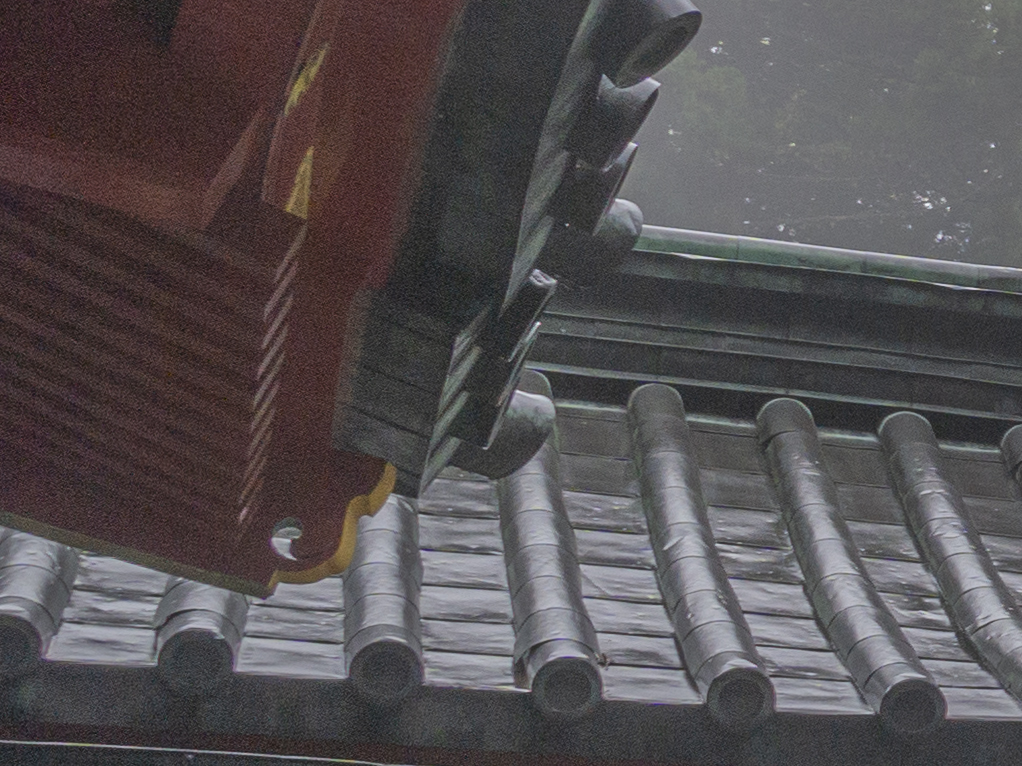

画像の比較

下記の画像を使って比較します。

下記の2点の画像は、上記の画像の青ワク箇所を拡大しています。

下記の上下に並べた2点の画像の上が<35mmフルサイズ>の画像、下が<APS-Cサイズ>の画像 です。

イメージセンサー<35mmフルサイズ>の画像

イメージセンサー<APS-Cサイズ>の画像

比較の解説

階調を比較してみると明らかな差が見てとれます。

木製の朱色の箇所と隣接している金属製の黒い部分には顕著な差が現れています。

<APS-Cサイズの画像>の方にはザラザラとした粒子が発生しています。

<35mmフルサイズの画像>の方にも多少の粒子は発生していますが、階調の滑らかさは明らかに違っています。

画像右上の不明瞭ですが枝が写っている箇所は、再現力の差が見てとれます。

粒子感、滑らかさも違います。

<35mmフルサイズの画像>の方は、粒子感が少なく滑らかで、葉、枝の様子が再現されています。

<APS-Cサイズの画像>の方は、粒子感が強く、葉、枝の様子が見づらくなっています。

大きくして見るほどより判るのですが、グレーの瓦の濃淡・明暗の変、階調の再現が違います。

<35mmフルサイズの画像>の方が、雨に濡れた瓦の階調が柔らかで滑らかに再現されています。

一般のカメラのイメージセンサーでは、サイズの大きさは<35mmフルサイズ>が最も大きく、<APS-Cサイズ>は次に大きいセンサーですので、どちらのイメージセンサーも優れた再現力、画質だと思います。

しかし、もっと小さいイメージセンサーのカメラで撮影した画像とは、これ以上の差が生じてくることになります。

イメージセンサーのサイズ、光を受け取り込める面積の物理的な要因によって生じる描写力、再現力、画質の差は、おそらくこの先も埋まることはないと思います。

なぜなら、小さいイメージセンサーで高描写、高再現、高画質の画像を記録できるようになったとしても、大きなイメージセンサーで同じように応用したなら、より高描写、高再現、高画質の画像を記録できるようになるからです。

描写力・再現力・画質は、画素数ではなくイメージセンサーの大きさで決まる理由を解説

スマホなどに搭載されている小さなイメージセンサーの画素数が増える傾向があります。

◯◯◯万画素と表示されていたり、宣伝されているのをご覧になったことはないでしょうか。

よく誤解されているのですが、画素数が多くなると画質が高くなると理解されている方が多いのですが、実はそうではありません。

理由は、イメージセンサーが取り込める光の量が描写力・再現力・画質を決めるからです。

光は画像を生成する情報源です。

光の量は画像情報の量です。

つまり、取り込める光の量が多いほど画像の色調情報は豊富になるため、滑らかで美しい「階調」を記録できます。

滑らかで美しい「階調」は、「描写力」「再現力」「画質」の高い画像を生成します。

画素数が増えても、取り込める光の量は増えません。

実際には、小さいイメージセンサーのまま画素数が増えていくほど画質は低下してしまいます。

理由は、画質はイメージセンサーが取り込める光の量が多いほど高くなり、少なくなるほど低くなるからです。

ではなぜ、小さいイメージセンサーのまま画素数が増えていくほど画質は低下するのかというと、1画素当たりが取り込める光の量が少なくなるからです。

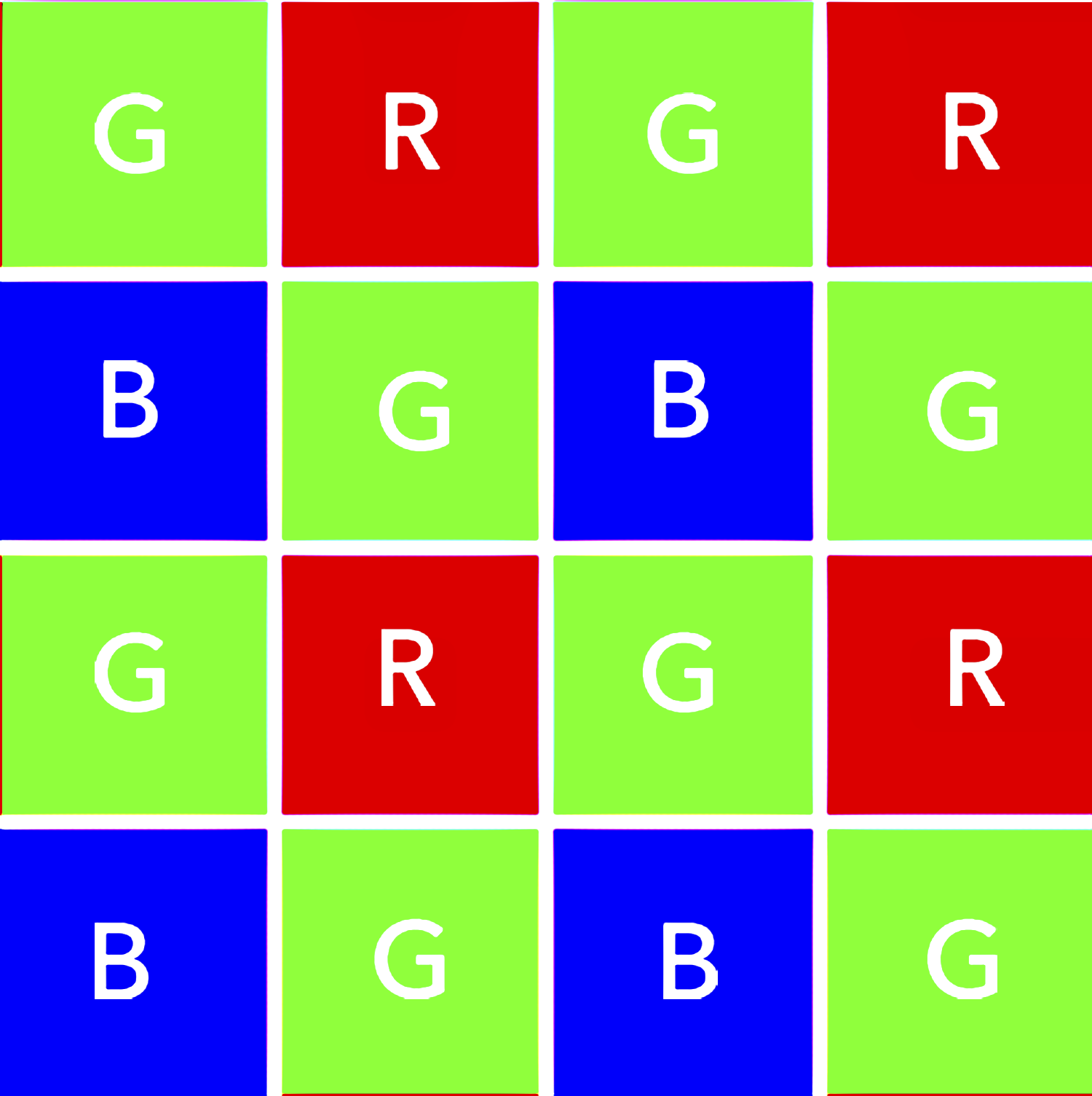

下記の図を参照してください。

下記の画像のように、イメージセンサーは碁盤の目のような構造になっています

イメージセンサーは上記の図のように碁盤の目のような構造になっていて、この目の1つを1画素といいます。

(※ R/G/B とあるアルファベットはここでは無視してください。)

例えば、1000万画素であれば1000万個の画素が集まったイメージセンサーということになります。

では、イメージセンサーの大きさはそのままで、1000万画素が2倍の2000万画素になったとしましょう。

すると、1画素当たりの面積は半分になります。

したがって、1画素当たりが取り込める光の量は半分になります。

画像の色調情報は1画素単位で構成されているため、1画素当たりが取り込める光の量が減るということは画質の低下に影響することになるわけです。

そして、小さいイメージセンサーであるほど画素数が増すにしたがって1画素当たりの面積はより小さくなっていくため、取り込める光の量は大きく減少していきます。

つまり、画質を上げるためにはイメージセンサーを大きくすることが本質の方法で、画素数はイメージセンサーのサイズに応じて増やすことが効果的でしょう。

画素数だけを増やしても肝心の「階調」は美しくならないので、再現力のクオリティーも高くはなりません。

イメージセンサーとは

イメージセンサーとは、フィルムカメラのフィルムに相当する部品です。

下記の画像はレンズを外したデジタルカメラです。

正面から見ると、下記のようにイメージセンサーを見ることができます。

このイメージセンサーがレンズを通った光を受けて、光の情報、階調を取り込んで画像を生成します。

物理的にイメージセンサーのサイズ、面積が大きいほど、光の情報、階調を豊富に取り込むことが可能になります。

イメージセンサーは肉眼で見たままの被写体、光景の色、カラーをダイレクトに記録しているわけではありません。

被写体、光景の濃淡・明暗の変化である「階調」を記録しています。

画像の色調(すべての色と濃淡・明暗)は、その「階調」によって再現されています。

イメージセンサーのサイズの比較

下記は、イメージセンサーのサイズと比較を表した図です。

1番小さい「1/2.3型」は一般的なスマホで使われているサイズで、「1.0型」はスマホやデジタルカメラで使われているサイズです。

「マイクロフォーサーズサイズ」、「APS-Cサイズ」、「35mmフルサイズ」は、デジタルカメラで使われているサイズです。

「1/2.3型」と「APS-Cサイズ」との面積の差は約13倍、「1/2.3型」と「35mmフルサイズ」との面積の差は約30倍の差があります。

つまり、スマホの「1/2.3型」とデジタルカメラの「APS-Cサイズ」と「35mmフルサイズ」との面積の差は、約13倍〜約30倍もの差があり、それだけ取り込める光の量が違うことになります。

このサイズの差が、取り込める光の量 = カメラが記録できる色調情報、「階調」の情報量の差ということになります。

カメラが記録する「階調」の差は、描写力・再現力・画質の差になる

前述の項の【画像の比較】と【比較の解説】の通り、イメージセンサーのサイズが大きいほどカメラが記録できる色調情報の量は豊富になるため、被写体の繊細で滑らかな明暗・濃淡の変化を記録でき、その「階調」を再現することが可能になります。

したがって、イメージセンサーのサイズの大小に差があるほど被写体の繊細で滑らかな明暗・濃淡の変化「階調」の描写力、再現力、画質に差が現れます。

「階調」の情報量は、被写体の繊細な質感、ディテール、陰影や色味の変化、描写力、臨場感、立体感などの再現力を決定づけます。

また、撮影後の色調補正、画像編集の限度の幅にも影響します。

「階調」の情報量を豊富に記録しているほど、再現できる「階調」、再現できる色調の幅が広くなるからです。

描写力、立体感、臨場感などの高い再現力、高い画質の実現は、まずカメラがどれだけ豊富な色調情報、「階調」を記録できるイメージセンサーを搭載しているかにかかっています。

備考:カメラを選ぶときのポイント

イメージセンサーのサイズの選択

僕は35mmフルサイズを搭載したカメラを使っています。

なぜなら、2度と訪れないかも知れない光景を、なるべく豊富な色調情報で記録しておきたいからです。

そのためには、イメージセンサーのサイズは35mmフルサイズかAPS-Cサイズのどちらかにしようと思いました。

僕がイメージセンサーのサイズを選ぶときの具体的な目安は、A3サイズ以上のプリントで高い再現力、画質を実現させたいなら35mmフルサイズのカメラを選びます。

A4サイズまでならAPS-Cサイズのカメラを選びます。

それより小さいイメージセンサーのカメラは選択肢にはありませんでした。

とは言っても、カメラとレンズの価格はイメージセンサーのサイズの大きさに比例して高くなります。

ですので、画像の使用目的や画像に求めるクオリティーに応じて考慮するのが良いと思います。

立体感や臨場感、描写力など、高い再現力と画質を求める場合は35mmフルサイズ、または、APS-Cサイズのカメラがおすすめですが、予算に応じて支払い方法や購入方法も調べて、負担を減らせる購方法を検討しました。

カメラメーカーの選択

同じサイズのイメージセンサーであってもメーカーによって再現力と画質には差があります。

また、カメラ本体のサイズ、重量についても同様で、同じサイズのイメージセンサーであってもメーカーによって差があるので考慮した方が良いと思います。

カメラ本体のサイズ、重量は持ち運びの利便性の点から小さくて軽い方が楽です。

しかし、カメラ本体のサイズ、重量はイメージセンサーの大きさに比例して大きくなり重くなってしまいます。

ですので、カメラ本体の大きさ、重量が軽いメーカーのカメラを選びました。

僕は、旅先と登山には必ずカメラを持っていき、なるべく高い再現力、高い画質で画像を残したいと考えていました。

ですので、カメラを選んだときのポイント、基準、条件は、高再現力と高画質、カメラ本体の大きさと重量、登山でも使える堅牢性でした。

カメラを決めるまでの手順は、高再現力と高画質の点からイメージセンサーのサイズとカメラの候補を決めて、次にカメラ本体が小さく軽いメーカーを選び、カメラの堅牢性を確認してカメラを決めました。

僕の場合、画像の高再現力と高画質が最優先でしたのでイメージセンサーの性能と大きさは最もこだわりました。

しかし、カメラ本体が最も小さく軽いメーカー、登山でも使える堅牢性についても条件と一致したのは同じメーカーだったので、あとは支払い方法や購入方法を検討して購入を決めました。

カメラの他にも、レンズやカメラに挿入して撮影した画像を保存するカードは必要になりますので、セットになっていない場合や適合するレンズ、カードをお持ちでない場合は別途に予算が必要になります。

カメラによっては他にも必要になるかもしれません。

本稿が、デジタルカメラの購入に興味のある方、迷われている方、検討されている方の一助になれば幸いです。

高い「描写力」・「再現力」・「画質」、滑らかで美しい階調の画像を撮影できる!おすすめのデジタルカメラとは?・・・デジカメ【おすすめのメーカーと機種名|「描写性能」と「サイズ・重量」】

※本稿の画像は、「Adobe Photoshop」を使って補正、制作しています。

まずは、無料で始めてみよう!Adobe「 Photoshop 」(CameraRaw) & 「Lightroom」が使えるプランを見てみる

コメント